2007年的春天,海归博士牟端携带一件简单的行囊回国。5年后,牟端创办的海明科技(贵阳)有限公司的高科技产品打入欧洲市场,杀了一个漂亮的“回马枪”。

在贵阳国家高新区,还有许多像牟端一样在业界耳熟能详的高层次人才。数据显示,今年5月,《关于在贵阳国家高新技术产业开发区建设人才特区的意见》出台后,该区已引进了40余名博士、20余名硕士。目前,面积仅1.66平方公里的高新区已拥有院士10名、200余名博士、400余名硕士,成为全省科技创新创业人才最集中的区域。

到底是什么让高新区成为“人才磁场”呢?记者日前就此进行了探访。

政策留人 给人才用武之地

在高新区,有一个类似于“超市”的科技金融创新中心,这里集聚了10余家股投基金、券商、投行和担保商。中小科技企业来此,就好比进入一家“超市”,可以“买”到自己所需的融资产品。

这个极具创意的金融构想来自一个留英归国博士。去年2月,毕业于英国剑桥大学化学工程系生物化工专业的李景博士直接“空降”高新区科技创新促进局,担任副局长一职,负责构建金融超市、经营创业投资基金工作。

“在英国,我可以拥有一份非常好的工作,但贵阳市不拘一格的用人方式,给了人才一个平台,将所学所见用于实际。”在李景看来,人才最需要什么?是找到一个用武之地。

不论是对工作人员还是企业创业者,高新区都营造了一个“能者居之”的干事环境,对于高层次创新创业人才,该区有一套提供创业启动资金、工作场所、住房公寓的资助体系,还提出“院士来办企业,最少补助500万元”的优厚条件,冲进全国人才市场“网罗”人才。

项目留人 用项目稳住团队

人才来到贵阳了,如何留住他们?高新区的思路是“用项目留人,让有能力的人有一份事业”。

时间回溯到2010年,贵阳市工业投资公司将目光瞄向LED蓝宝石衬底材料后,向全国“群英”下“纳贤书”,吸引高层次人才来筑创业。

几经比试,曾在全球一流光电企业担任要职的留美博士季泳接下“纳贤书”,开始负责年产3000万片LED蓝宝石衬底材料项目。一年后,季泳不负众望,该公司一举产下亚洲最大、单体重达111公斤的蓝宝石晶体,引起行业震动。

“贵阳市对人才的重视和尊重打动了我,我相信,来贵阳接手LED蓝宝石衬底材料项目,不仅是一个企业,更是投资一项事业。”据季泳介绍,因为有了这个项目,他还引来一个研发团队,并促成贵阳工投集团与美国GT―Solar的战略联盟。

据悉,在引资过程中,高新区不仅引资,更在引智。通过一个人才带来一个项目、一个项目稳住一个团队的比比皆是――共聚焦高分辨率显微镜项目稳住了以留美博士高潮为核心的研发团队,石墨烯项目稳住了以留美博士于庆凯为核心的研发团队,高效多功能热泵系统项目稳住了以瑞典归国博士牟端为核心的研发团队……

感情留人 营造“家”的温暖

除了项目留人,高新区还打出“感情牌”,让外来人才在贵阳感受到“家”的温暖。

在高新区,有一家叫做贵州汇通华城科技股份有限公司的企业,它的产品销售和服务对象涵盖了首都博物馆、水立方、中信、上海地铁等。已成为业界翘楚的它,为何始终坚持扎根贵阳发展呢?

“人都懂得知恩图报。”该公司总经理蔡小兵讲了一个小,2006年,汇通华城将全部的“身家”投入一个项目,突然一个股东陷入信用危机,银行不再,项目面临“流产”。紧急关头,高新区向悬崖边上的汇通华城提供了1000万元的无抵押担保,拯救了企业,后来又在省、市政府的推动下,让本打算“闷在家里”的企业走到省外,开阔市场。

蔡小兵还讲了一个在高新区广为流传的――

高新区和一家国内颇有影响的企业洽谈项目时,因贵州没有完整的锂产业链,让这家企业的副总在贵阳和深圳之间摇摆不定。一天晚上,该副总在贵阳生活的母亲突发疾病,远在深圳的他无法立即回家。高新区管委会一副主任得知此事后立即将其母送往医院,悉心照料。正是这份真情,让这家企业终究将项目定在了贵阳。

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

全是干货!@高校毕业生 ,多地最新就业创业政策了解一下2020-06-03

全是干货!@高校毕业生 ,多地最新就业创业政策了解一下2020-06-03 打造一流海洋科技标杆园区 启迪中海科技园落户广州2016-10-28

打造一流海洋科技标杆园区 启迪中海科技园落户广州2016-10-28 国务院发《决定》47项资格证取消 持续降低就业创业门槛2016-10-28

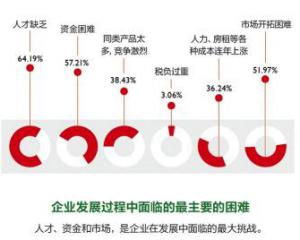

国务院发《决定》47项资格证取消 持续降低就业创业门槛2016-10-28 缺资金、缺技术、缺经验、缺人!创业路上的多重障碍该如何跨越?2016-10-28

缺资金、缺技术、缺经验、缺人!创业路上的多重障碍该如何跨越?2016-10-28 小米生态链借道花花草草潜伏现代农业?2016-10-28

小米生态链借道花花草草潜伏现代农业?2016-10-28