为“受教育权”起诉学校

滕起诉了兰大。

滕认为兰大侵犯了自己受教育的权利,后向校方索取相关的公开信息被拒,又侵犯了自己的知情权。为此,请求法院判令侵权成立,要求兰大道歉,并恢复其录取资格。

准备开庭材料时,滕在网上博客中认识了长期关注社会公平和公民维权事宜的北京知名律师周泽,周泽答应为滕提供法律援助。

周泽受访时称,滕的问题是多发的现象。

在周泽看来,录不录一个学生,事关受教育权,是一个法律问题,一个人道德品质的瑕疵不能成为剥夺受教育权的依据。考试作弊的诚信不良记录只是“思想品德考核的重要内容和录取的重要依据”,而不是思想政治考核的唯一依据,并不是曾经作弊,思想政治考核就当然地不合格。周泽称,教育部的规定是否符合高等教育法的具体规定和原则精神,也值得检讨。

周说,即便滕在报考信息“奖励处分”一栏中填写为无任何处分,也无不当。当年考试各科成绩作无效处理,下一年不允许报考,对于一个作弊的考生来说,已经是相当严重的后果,也是遏制作弊的有效措施——但这绝非“处分”的法律概念,《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》、《普通高等学校学生管理规定》分别对处分的种类作了明确规定,“处分”分为警告、严重警告……原告未受过其中的任何一种处分。

周泽认为,将考生一次作弊认定为思想品德不合格,永久取消考研的录取资格,当然有助于遏制考试作弊现象,但这显然不符合责任与行为性质相当的法律原则。“如果仅仅从遏制考试作弊现象去考虑,枪毙作弊的考生,警示效果岂不更明显,但能这样吗?”

从传道授业角度,周泽理解,以一个人道德品质有瑕疵不录取,也没有道理,难道学校没有自信,没有能力把一个有瑕疵的学生教育好吗?

校方称考生曾回避问题

24日下午,走访兰大的记者被保安告知,学校尚在放暑假。

25日上午是兰州市城关区法院原定开庭审理此案的时间。开庭前滕和等候的众媒体记者获悉,庭审延期。此前,兰大以尚未开学无法应诉提出了申请。

兰大已向法庭提交了答辩状,对取消滕资格的阐述是:校方通过教育部录检网反馈的信息发现,滕为“往年作弊考生”。其作弊记录只有在北京教育考试院和教育部研招办有相关备案,在甘肃省招办和兰大均没有。滕在考生报考信息的“奖励处分”栏中未填写相关作弊情况,在研究生复试过程中也没有主动陈述此事。兰大就此事询问滕,并要求他写出书面材料。这时,滕才承认。此后,滕在提交给兰大用于思想政治品德考核的自述材料中,又回避作弊一事,只字未提。因此,校方决定,该生思想政治素质和品德考核不合格,建议取消其拟录取资格。校方还将此决定书面报告了甘肃省招办。

兰大强调,取消滕资格是根据教育部相关规章和规范性文件作出的,“事实清楚,证据确凿,法律政策依据正确,内容适当,合理合法”。

兰大还认为,未剥夺滕任何权利——进行思想政治品德考核,是招生录取工作中的必经程序,滕只是作为拟录取考生进入了拟录取库,他是否被正式录取应以录取通知书为准,对此,校方有关告知书和录取调档政审函已经明确说明。取消滕资格后,校方电告了滕。至于滕认为应出具书面文件,这是没有法律依据的。根据有关规定,只有考生被正式录取后学校有义务书面通知考生。没有任何规定表明,取消录取资格后必须书面通知考生。另外,取消资格后,校方另以电子邮件方式告知过滕,“在作出决定过程中,充分保障了滕的知情权。校方的处理是审慎的、负责任的,也是符合法定程序的”。

该不该录取意见分两派

除了前述理由,周泽还指出,本案反映出来一个重大制度性问题,招生录取行为缺乏监督,考生权利没有保障。

事前,本报记者就此案通过QQ群等进行了多方网络调查。

一位高校教师认为,社会上道德底线缺失带来的问题已经不少,如果教育也对作弊放任自流,那这个社会就太可怕了,录取有作弊史的人,对其他人公平吗?在现阶段,保证教育公平才是最重要的。另有律师提出,关于受教育权,读研并未规定为义务教育,谈不上滕的受教育权被侵犯。

也有不少网友与周泽的看法相同:滕当年作弊实际已受到惩罚,当年成绩无效,次年又不许报考,此次考兰大又是他的真实成绩,录取他对别人并无不公平。义务教育阶段,受教育既是义务又是权利,而其他阶段如考研,则只是权利,受教育是每人的权利。

尽管口水四溅,但对立双方对滕的家境都给予了同情。网友“跟我回中原”的一席话让其他网友产生了共鸣:滕案,折射出底层民众成长和发展的焦虑。

开庭未成,滕难掩失望。他说,不管结果如何,为了父母,为了自己,“还要挣扎”。(实习生张娜娜对本文亦有贡献)

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

北京中小学8月29日起分批错峰开学 2021年1月30日放寒假-查字典资讯网2020-09-15

北京中小学8月29日起分批错峰开学 2021年1月30日放寒假-查字典资讯网2020-09-15

黑龙江:2020年普通高校本科提前批院校录取最低分数线-查字典资讯网2020-08-19

黑龙江:2020年普通高校本科提前批院校录取最低分数线-查字典资讯网2020-08-19 交叉学科将成第14个门类,这些高校早已抢占先机!2020-08-10

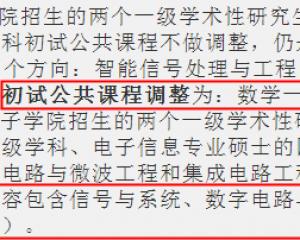

交叉学科将成第14个门类,这些高校早已抢占先机!2020-08-10 2021考研招生简章已公布?汉族考生也可享受“少干计划”的降分优惠?-查字典资讯网2020-08-06

2021考研招生简章已公布?汉族考生也可享受“少干计划”的降分优惠?-查字典资讯网2020-08-06